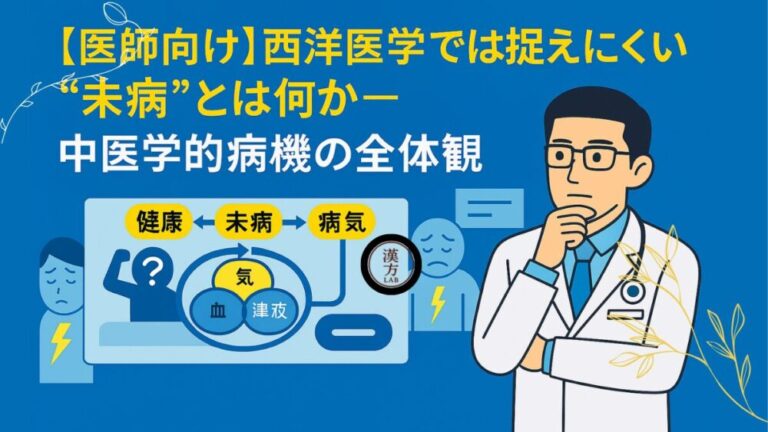

西洋医学では捉えにくい“未病”とは何か──中医学的病機の全体観

「検査では異常がないが、不調は続いている」「まだ病気ではないが健康でもない」──

現代の臨床現場では、こうした状態に対する対応の難しさを感じる機会が増えています。

自律神経失調症、PMS、慢性疲労症候群、冷え、不定愁訴と呼ばれる症候群は、いずれも疾患単位では整理しにくい一方で、患者の生活の質を大きく損なう症状でもあります。

中医学では、こうした“病気ではないが健康でもない”状態を「未病(みびょう)」と呼び、発病の前段階や病態の進行途中にある体内の失調を整理し、個別の介入方針を立てる体系を有しています。

本稿では、この「未病」の概念と、その背景にある中医学的病機の構造をご紹介いたします。

“病気の前段階”をどうとらえる?──中医学における未病とは何か、西洋医学との違いや弁証への応用視点を体系的に整理していきましょう。

「未病」とは何か──病前・病中の構造を捉える診断軸

『黄帝内経』では「上工は未病を治す」と記され、発病前あるいは軽症段階において、体内の失調を察知し、生活や医療でそれを整えることが名医の仕事とされてきました。

ここでの「未病」とは、単に“予防”ではなく、明確な疾患は存在しなくても体内の気血・陰陽・臓腑に失調が起きており、それが症状として表れている状態を指します。

この未病の視点は、検査に現れない「倦怠感」「冷え」「不眠」「月経不順」「PMS」「消化不良」といった訴えを、医学的に評価し介入するための補助線となり得ます。

病機を可視化する中医学的分類の全体像

中医学では、未病状態を「証(しょう)」という病態構造単位に分類します。証は症状だけでなく、体質・舌脈・生活背景などの情報をもとに、病態の全体像を可視化する診断枠組みです。

| 分類軸 | 説明 | 臨床応用例 |

|---|---|---|

| 八綱(陰陽・寒熱・虚実) | 病態の全体的な方向性を捉える基本枠組み | 寒がり・冷え(寒証)、のぼせ・寝汗(熱証) |

| 気血津液 | 構成要素と流れの異常を捉える | 気虚(疲労)、血虚(めまい・不眠)、瘀血(慢性痛)、痰湿(水滞) |

| 臓腑弁証 | 肝・心・脾・肺・腎の機能失調を評価 | 肝鬱(イライラ・月経前症状)、脾虚(消化不良・浮腫) |

| 病因(内因・外因・不内外因) | 発病原因を情緒・生活習慣・環境因子から整理 | ストレス(七情)、過労・飲食失調(不内外因) |

未病が見られやすい臨床領域

- 慢性疲労・倦怠感・易感冒 → 気虚証:補中益気湯、六君子湯

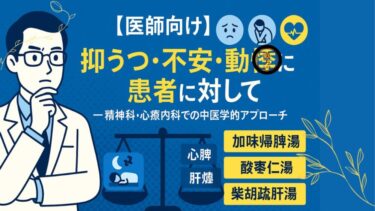

- 不眠・不安・集中力低下 → 血虚・心脾両虚証:帰脾湯、加味帰脾湯

- 月経異常・PMS → 肝気鬱結・血虚証:加味逍遙散、当帰芍薬散

- むくみ・頭重感・めまい → 痰湿証:半夏白朮天麻湯、平胃散

- 慢性痛・冷え・しびれ → 瘀血証:桂枝茯苓丸、温経湯

こうした症例は、必ずしも器質的疾患ではなく、「体の動態がうまく機能していない状態=未病」として評価することが可能です。

現代医学における臨床意義──“経過観察”と“積極的調整”のあいだに

「治療対象ではないが、明らかに困っている患者」に対し、中医学的な未病診断と方剤選択は、生活習慣指導やセルフケアと連動させることで、患者の納得感と医師の説明力を高めるツールになり得ます。

- 「もう少し様子を見ましょう」では不安が強い例に、証に基づく生活提案が可能

- 「異常なし」とされた後の“医学的な回復感”を補完できる

- 保険適用漢方製剤の活用により、現行の診療ガイドラインとの整合性もとりやすい

終わりに

中医学における「未病」とは、病気の芽を摘むという予防的意味合いだけでなく、患者の不定愁訴を整理し、適切な対応を可能にする診断の技法でもあります。

証という構造的な見立てを導入することで、「気のせい」「年齢のせい」として片付けられてきた訴えに、具体的な解決の糸口を見出すことが可能になります。

西洋医学を否定するのではなく、その“空白”を補完する形で中医学的視座を加えることは、患者にとっても医師にとっても、より柔軟で納得度の高い医療の実現につながるのではないでしょうか。

この記事の分類

- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ