目次

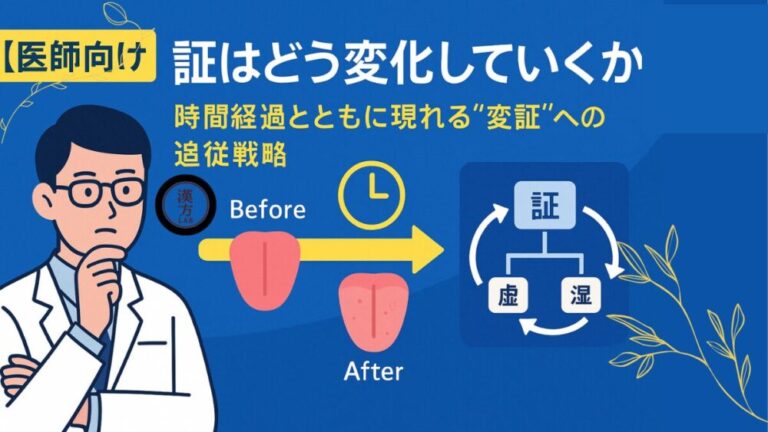

証はどう変化していくか──時間経過とともに現れる“変証”への追従戦略

中医学では、診断単位である「証(しょう)」は固定的なものではなく、“時間経過とともに変化する構造”と捉えます。

つまり、一度立てた証は経過観察とともに“更新”されるものであり、それに応じて処方やケア方針も動的に調整される必要があります。

本稿では、「変証(へんしょう)」──すなわち、時間とともに証が変わる現象とその読み方、ならびにそれに追従する臨床技術について解説いたします。

1. 証が変化する4つの主要因

証は以下の要因により変化します:

- ① 疾病の進行・回復:風寒 → 痰湿、湿熱 → 陰虚 など

- ② 治療介入の影響:補剤の過剰 → 痰湿、理気剤で虚が露出

- ③ 生活・環境変化:ストレス・寒熱曝露・生活リズムの変化

- ④ 時間帯・体力の波:朝と夜、季節による変動も含む

証の変化は、「新しい病機が出てきた」というよりは、証の中の支配的な構造がシフトしたと理解することがポイントです。

2. よくある“変証”の典型パターン

| 変証の経過 | 前の証 | 変化後の証 | 処方変更例 |

|---|---|---|---|

| 風寒咳が長引く | 表寒実証 | 肺気虚・痰湿 | 麻黄湯 → 補中益気湯+温胆湯 |

| 急性下痢から虚弱へ | 湿熱証 | 脾虚・陽虚 | 葛根黄連黄芩湯 → 真武湯 |

| 補剤の長期投与 | 気血両虚 | 気虚+痰湿 | 十全大補湯 → 六君子湯 or 温胆湯 |

| 瘀血改善後に精神不安が顕在化 | 瘀血 | 心脾両虚・肝鬱 | 桂枝茯苓丸 → 加味帰脾湯 or 柴胡加竜骨牡蛎湯 |

3. 証の“主従”と“推移”をどう捉えるか

証が変わるとは、単に“証が入れ替わる”というよりも:

- 主証 ⇔ 副証の逆転

- 隠れていた証が表に出てきた

- 処方により証構造が修正されていった

そのため、診療のたびに「今、主導している証は何か?」を再確認する作業が必要となります。

4. 臨床での“変証”追従技法

- ① 処方変更は“証の上書き”として設計する:前証を全否定せず、次の証を重ねる

- ② 合方による漸進的切替:例:補中益気湯 → +麦門冬湯 → 補中中止・麦門単独へ

- ③ 方剤“解体”による再診断:方剤の薬味を逆算し、病機構造を読み直す

- ④ 証の評価軸を数値化・記録化:冷熱・虚実・気血水の自作スケールなど

このように、“変化する証”を捉えるためには、「更新可能な診断構造」が必要です。

5. 継時的診断の実例:1症例にみる変証の連続

主訴:慢性疲労+抑うつ+PMS

- 初診:気虚+瘀血(補中益気湯+桂枝茯苓丸)

- 2週後:気虚軽快、PMS症状強まる → 気滞+血虚(加味逍遙散)

- 1か月後:動悸・不安・不眠前景化 → 心脾両虚(加味帰脾湯)

→ 同一患者の「症状」は一貫していても、「証」は時期によって常に変化している。

6. 終わりに

中医学の“証”は診断名ではなく、“可変的な病態構造モデル”です。

初診の見立てはスタート地点にすぎず、時間経過とともに新たな証を見極め、臨床の現場で処方を更新していく力こそが、中医診断の本質です。

本稿が、「処方の定着」ではなく「診断の更新」に焦点を当てた漢方診療の実践につながれば幸いです。

この記事の分類

- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ