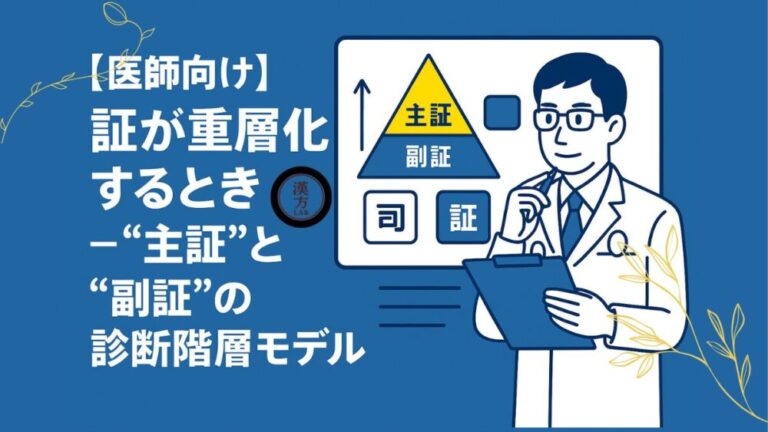

証が重層化するとき──“主証”と“副証”の診断階層モデル

「補剤を投与しても胃が張る」「気虚を治しても不眠が残る」「PMSと更年期が重なっている」──

このような複数の症状・証が併存する状態は、漢方診療において珍しいことではありません。

証が複数重なるとき、どう構造化して診断するか──

中医学では、こうした複合的な病機を「証の重層化」として捉え、「主証(もっとも支配的な病機)」と「副証(補助的・局所的な病機)」に分けて整理する診断法があります。

本稿では、複数証を階層的に分類し、臨床における処方選定へと落とし込むための技法を解説いたします。

1. 重層化とは何か──複数の証が同時に存在する構造

証の重層化とは、「一人の患者に複数の病機(証)が同時に存在する状態」です。

例えば、気虚と気滞、瘀血と血虚、脾虚と痰湿、腎虚と実熱が並立するような構造が該当します。

これらの証は互いに無関係に存在するのではなく、主従関係・階層構造を成すことが多いため、

それを整理することで適切な方剤設計と加減法が可能となります。

2. 主証・副証の診断階層モデル

以下は証の階層モデルを理解するための3分類です:

- 主証:体全体の病機を支配する基盤構造(例:気虚、脾虚、肝鬱)

- 副証:局所症状、季節性変動、二次的に出現した病機(例:瘀血、痰湿、湿熱)

- 誘発証:方剤や環境により顕在化した一時的病機(例:補剤で生じた食滞)

主証が整理されないまま副証に対応しようとすると、処方がずれたり悪化することがあるため、まず全身像=主証の把握が重要です。

3. 重層化した証の整理と処方設計例

| 主証 | 副証 | 処方設計 | 戦略 |

|---|---|---|---|

| 脾気虚 | 痰湿 | 六君子湯+温胆湯 | 補気+化痰を合方処方で |

| 気血両虚 | 瘀血 | 十全大補湯+桂枝茯苓丸 | 先に補気血、その後活血を |

| 肝鬱 | 脾虚 | 加味逍遙散+六君子湯 | 理気・疏肝を先に処理する |

| 腎陰虚 | 実熱(のぼせ・寝汗) | 六味丸+知柏地黄丸 | 滋陰+瀉火のバランスが鍵 |

4. 臨床での実践例:一症例における重層化の分析

主訴:不眠+冷え+下腹部痛+月経不順

- 主証:血虚(顔色不良・不眠・月経遅延)

- 副証:瘀血(下腹部抵抗・月経血塊)

- 処方:加味帰脾湯(主)+桂枝茯苓丸(副)

- 投与戦略:まず補血安神を主とし、瘀血の反応を観察して活血を追加

5. 重層構造における処方技法

- 合方:主証・副証それぞれに対応する処方を併用(例:補中益気湯+香蘇散)

- 加減:主証の基本方剤に、副証対応の薬味を数味加える

- 順序処理:先に副証(実証)を処理してから主証を補う or 逆順も可

- 時間差投与:朝は活血剤、夜は安神補血剤などのタイミング分割

重要なのは、すべての証を一度に処理しようとしないことです。

優先順位・主従関係に基づいた構造設計が、誤処方と副作用を避ける鍵となります。

6. 診断階層モデルを使ったカルテ記載・説明例

主訴:冷えと不眠、月経不順

見立て:

└ 主証:血虚(顔色不良・舌淡・脈細)

└ 副証:瘀血(舌下静脈怒張・腹部抵抗)

処方:加味帰脾湯(主)+桂枝茯苓丸(副)

戦略:まず2週間補血優先、以後瘀血対応追加を検討

終わりに

「何を主に、何を副に置くべきか?」──証の重層性を読み解き、整理するための中医学的診断構造と階層モデルを学びました。

漢方診療では、“どの証が支配的で、どの証が背景・修飾として存在するのか”を構造的に整理することで、より精密な処方戦略が実現します。

重層化された病機を正確に階層化し、動的に組み替えながら治療を進める技術は、現代臨床における中医学の大きな強みでもあります。

本稿が、多証併存例に対して診断と治療を設計する際の一助となれば幸いです。

この記事の分類

- シリーズ分類:プロ向け上級シリーズ