経絡とは何か?──「気血の通り道」の基本理解

ある日、漢方薬局を訪れた女性がこう尋ねました。

「最近ずっと疲れが取れなくて……病院では異常なし。でも、なんだかずっと不調なんです」

そんなとき、漢方では体の“流れ”を診ます。目に見えないけれど確かにある、全身をめぐる“道”を。

それが、経絡(けいらく)です。

現代医学では捉えきれない「なんとなく不調」「いつもの不快感」──

こうした“未病(みびょう)”を読み解く鍵が、この「経絡」という概念にあります。

🌀 経絡とは?──気血津液の「道」であり「ネットワーク」

経絡は、気・血・津液の通り道です。これらは体を養う基本物質。

血は栄養、気はエネルギー、津液は体を潤す水分。

これらが滞りなく流れることが、健康の条件なのです。

経絡のイメージは「高速道路」に似ています。

各インターチェンジが臓器やツボだとすれば、経絡はそれらを結ぶ幹線道路です。

つまり、内臓と手足・皮膚・筋肉といった“内と外”をつなぎ、気血を全身に巡らせるインフラのようなものです。

📡 経絡がつなぐ3つの要素

- 内臓と体表──経絡は、五臓六腑の状態を皮膚や手足に反映させます

- 上下・左右・前後──人体のバランスを取る通路として働きます

- 体内の調整──寒さ・熱さ・湿気などの影響から体を守る「調節線」です

経絡が滞ると、こうした「連絡路」が途絶えます。その結果、肩こり、頭痛、冷え、めまい、イライラといった症状が現れるのです。

🔀 2つの経絡──正経十二経と奇経八脈

経絡は大きく2つに分かれます。

- 正経十二経:左右対称の12本(肺経、大腸経、胃経、脾経など)があり、それぞれ臓器とつながっています

- 奇経八脈:メインルートを補うサブの道。エネルギーの“貯蔵庫”のような働きを持ちます

「正経」は血管や神経のような主要道路。

「奇経」はバイパスや環状線──普段は目立たないが、交通渋滞を和らげてくれる存在です。

⚠ 経絡がつまるとどうなる?

経絡がスムーズに流れていれば、体は整います。

しかしストレスや冷え、生活習慣の乱れ、加齢などでこの“流れ”が滞ると、症状が出ます。

- 肩がこる、首が重い → 背部の膀胱経や胆経の滞り

- 便秘や下痢 → 胃経・大腸経・脾経など消化器系の経絡障害

- 冷えやむくみ → 腎経・脾経の弱り

逆に、経絡の滞りを解消すれば、薬に頼らず体が整い出します。

鍼灸、ツボ刺激、漢方薬──どれもこの“経絡の流れ”を改善する治療法なのです。

🌱 経絡は目に見えないけれど「感じられる」もの

現代医学では、経絡の存在は科学的に解明されていません。

ですが、経絡に沿った場所にツボ(経穴)があり、それを刺激することで明らかな変化が起こることが、数千年にわたり経験的に積み重ねられてきました。

「ここのツボを押すと、胃の調子が良くなる」

「背中のあるラインをほぐすと、頭痛が和らぐ」

そんな現象が、東洋医学では「経絡が通った」と表現されます。

🔍 あなたの中にも経絡はある──まず“気づく”ことから

経絡は誰の体にもあります。

でも、それを“感じる”にはちょっとした観察と意識が必要です。

- 手足の冷えが左右違う

- いつも同じ場所がこる

- 片側だけ頭痛がある

それは、経絡のどこかで“気”が滞っているサインかもしれません。

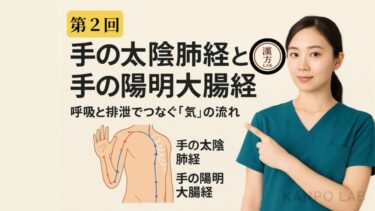

📘 次回予告:肺と大腸──呼吸と排泄をつなぐ経絡の話

さあ、経絡の世界の入口はここまでです。

次回は12本の正経のうち、「手の太陰肺経」と「手の陽明大腸経」の2つを詳しく見ていきます。

呼吸と皮膚、便秘と鼻づまり──

一見バラバラな不調が、どうして同じ“経絡”でつながっているのでしょうか?

東洋医学の「気の地図」を一緒に旅していきましょう。

経絡という「見えない道」を知れば、あなた自身の体も、少し違って見えてくるかもしれません。

→ 続きを読む:手の太陰肺経と手の陽明大腸経

手の太陰肺経と手の陽明大腸経──呼吸と排泄でつなぐ「気」の流れ 「最近、鼻が詰まって苦しいし、お通じもよくないんです……」 そう訴える患者さんに、中医学ではこう尋ねることがあります。 「呼吸は浅くないですか? 皮膚が乾燥していませ[…]

この記事の分類

- シリーズ分類:経絡学習シリーズ